以青春之名揚文藝之帆,循先輩炬火追未來之光。

五四青年節之際,由中國國家話劇院、中國電影股份有限公司共同出品,央視網聯合出品,中國電影股份有限公司發行的電影《抗戰中的文藝》,今日發布“五四青春特輯”。

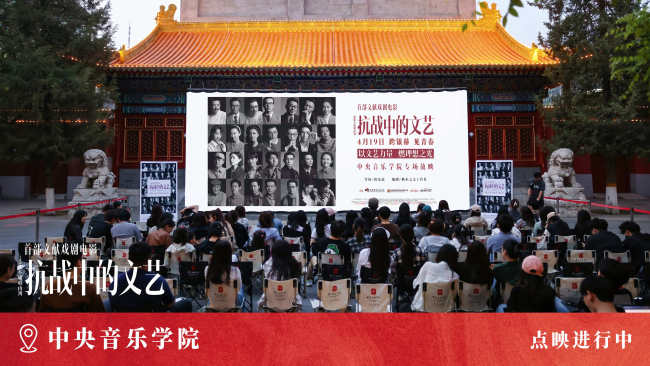

特輯中,電影走進北京外國語大學、中國傳媒大學、中央音樂學院、中央戲劇學院,讓抗戰時期文藝青年振奮激昂的時代聲音穿過歷史,遇見當下的莘莘學子,讓如光如炬的文藝力量與精神信念,照見新時代的青春征程,引領當下青年賡續文藝力量、奮勇前行。

歷史碰撞當下

五四精神穿越時空歷久彌新

首部文獻戲劇電影《抗戰中的文藝》以創新的藝術手法,首次展現、抒寫、梳理1931年到1945年共14年的中華文藝界波瀾壯闊的抗爭史。影片洋溢著青春氣息,再現了抗日戰爭時期,文藝青年們跟隨中華文藝界發出的錚錚抗戰之聲,用文藝喚起民族覺醒、鑄就精神長城的熱血歷程。

在今日發布的“五四青春特輯”中,電影《抗戰中的文藝》分別走進了北京外國語大學、中國傳媒大學、中央音樂學院、中央戲劇學院等高校,通過光影與舞臺創新融合的形式,為學子們帶來了一堂無比珍貴的思政教育課程。

在觀影過程中,學子們聚精會神,沉浸在抗戰的烽火中,感懷于文藝先輩的精神,并被影片中振臂高呼的文藝青年所感染。電影所呈現的青年姿態與當下的青年身影重疊,歷史的回響在經由影像,書寫出時代一張張青春答卷:越是時代的前方,越能見到青年的蓬勃,越是艱難的逆境,越能看見青年的力量。

一代青年有一代青年的使命。

一百多年前的“五四運動”,進步青年為民族獨立自由而奔走,他們無畏的勇氣與熱血,啟迪與影響了十多年后抗戰中的文藝青年。《抗戰中的文藝》正是描繪了這樣一群人,他們擁有文藝救國的理想,更心懷中華覺醒之志向,飽含民族崛起之情懷,是中華青年近代史上最真實的縮影。

主創透露,正是當下青年人對中國文化的自信,對中國近代文藝的追尋,成為他們創作的動力之一,《抗戰中的文藝》不僅是描繪歷史中的青年,更是為當下青年創作的一部電影。

經過電影的演繹,歷史照進現實,抗戰中的文藝青年也與當下青年產生了深深的鏈接——當代青年有勇立潮頭爭做先鋒的擔當,也有披荊斬棘勇敢拼搏的信念,朝氣蓬勃、活力無限,穿越時空,與抗戰文藝青年共同構成了一幅色彩繽紛的新時代青春畫卷。

青春遇見文藝

菁菁學子有感而發點贊電影

盛世之下,站在新時代新征程上,青年一代回望抗戰文藝的崢嶸歲月,是為了更好地向前而行。

通過電影《抗戰中的文藝》,青年學子們與文藝先輩進行一次親切的對話與深刻的交流,影片中的文藝思想、青年力量無不激勵著奮進中他們。他們感慨,影片給予了當下青年學子熱血而深刻感動,跳出歷史碎片化呈現,用光影與舞臺結合的創新方式、電影與戲劇的兩種文藝載體的聯動,清晰地展現了十四年文藝抗戰歷史脈絡。

來自北京外國語大學的同學認為影片中關于文藝作用的討論對他啟迪頗深:“影片講述了文藝是國民精神的燈火,文藝是為民眾服務民眾的,我覺得這樣的作用不僅是抗日年代,在現在的新時代也同樣適用,作為一名黨員,作為一名外語和新聞的學習者,也希望在新的時代能夠繼承文藝先輩精神,發揮自己的一份力量。”

中國傳媒大學的學子則表示身處文藝氛圍濃厚的校園中,切身感受到了電影中所呈現的“文藝凝聚精神力量”的思想內涵,“讓我感受最深的就是文藝所具有的強大力量,從五四時期新文化運動到新中國的成立,到改革開放的今天,我們都見識到了文化自信所迸發的推動時代前進的能量。”

中央音樂學院的同學從個人的音樂創作出發,認為影片給學習文藝的同學許多啟示,尤其是聶耳先生作曲的片段給他們留下了深刻的印象:“當我看到聶耳先生構思他自己作品的片段時,我非常觸動,仿佛和我的生活有了跨時空的連接。通過這部電影,我們系統地重溫了抗戰14年的文藝史,文藝前輩的行動和精神也在不斷指引著新時代的青年,尤其是做文藝的青年,去思考在這個時代我們應該為國家和人民去做一些什么。”

中央戲劇學院的同學正在為學校75周年慶排練“口述校史”的朗誦,看完電影《抗戰中的文藝》后不僅感動落淚,更為他們的創作帶來更多的靈感:“《抗戰中的文藝》這部電影是文獻劇和電影非常完美的結合。我們作為文藝工作者、作為青年學子,我們要創作人民喜聞樂見的作品,為人民吶喊,為人民而歌。也想對文藝前輩說,我們會延續您當時的思想,讓文藝這條溪流綿延下去。”

五四風雷激蕩百年,青春之火賡續長存。

電影《抗戰中的文藝》影片由中國國家話劇院院長田沁鑫執導、秧禾之文工作社擔綱編劇,正在點映中,期待與當下青年一起,奔赴熱愛、不負未來。