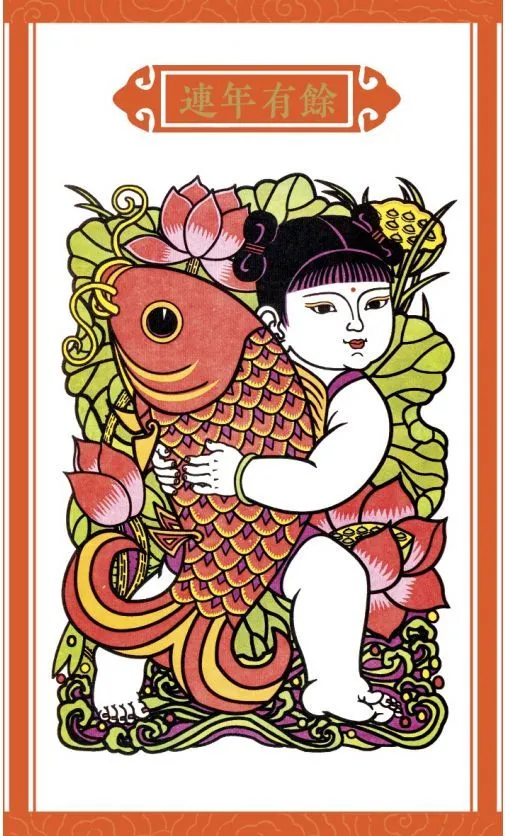

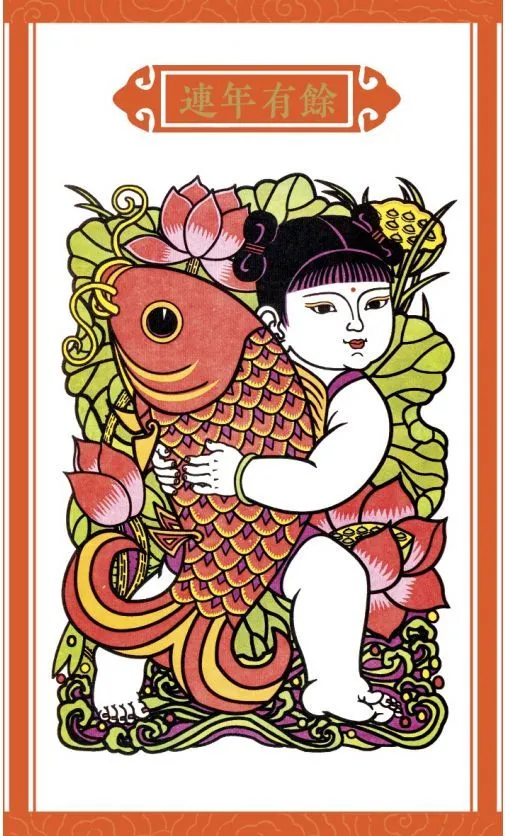

“打開手機,就能看見朱仙鎮楊年畫里的胖娃娃抱著鯉魚朝我笑,既喜慶又特別!”2025年8月29日,在鄭州舉行的第十五屆中國國際出版博覽會上,市民李女士的手機屏保畫面引來大家的嘖嘖稱奇。這張屏保并非普通圖片,而是由開封朱仙鎮木版年畫《年年有余》改造的數字作品,色彩鮮亮、細節精致。尤其是畫面透露出來的復古畫風讓人眼前一亮,民俗年畫貼在現代電子產品手機上,傳統與現代相結合的反差帶來的文化沖擊尤顯獨特,又和諧,又違和。

據參展方河南大學出版社總編輯孔令剛介紹,這次社里將傳統木版年畫數字化開發,設計成手機屏保。下一步,河南大學出版社將繼續用數字技術,將優秀傳統藝術和傳統民俗元素制成手機屏保、表情包、短視頻等其它數字衍生產品,深入探索用現代數字技術對優秀傳統文化進行“活化”實踐,推動優秀傳統文化的傳承創新。

在中國,年畫不僅是節日的裝飾品,是過年的象征,更具有無以替代的文化價值和藝術價值,是反映中國民間社會的化石和百科全書。

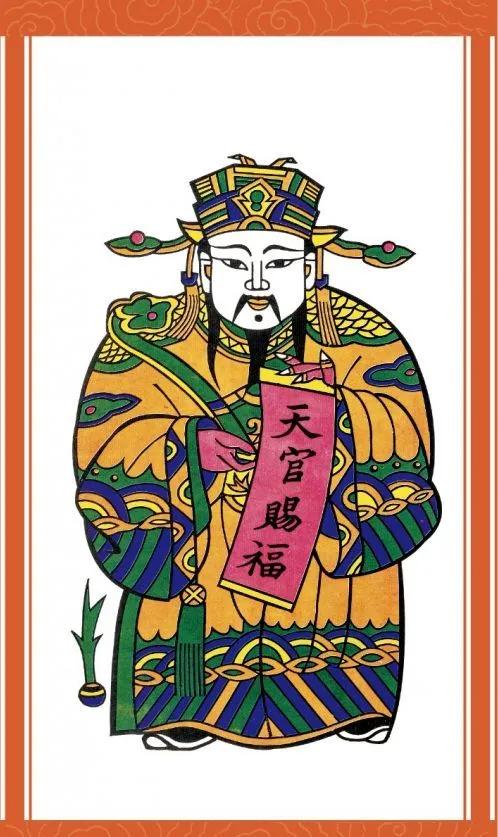

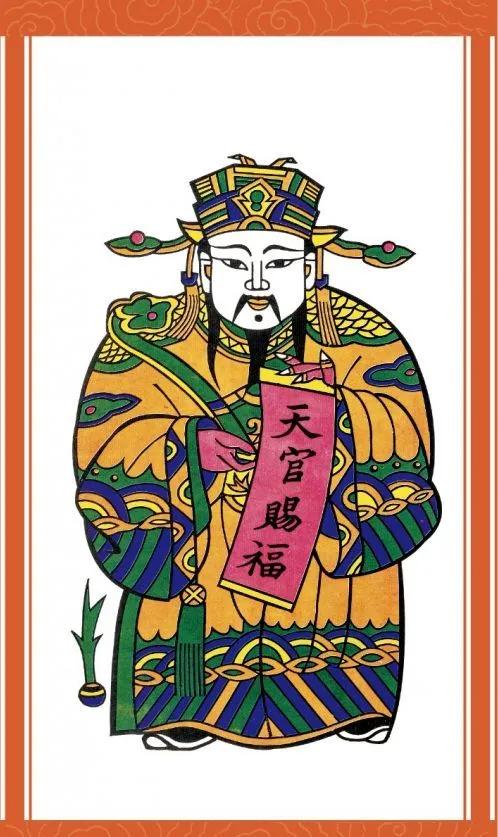

木版年畫作為中國非物質文化遺產,始于漢代,盛于明清,天津楊柳青、蘇州桃花塢、四川綿竹等地的年畫風格各異,承載著古人對豐收、平安、團圓的美好期盼。

但曾幾何時,這門古老手藝面臨“藏在博物館里、停在教科書上”的困境:傳統木版印刷工序復雜,一幅年畫需經起稿、刻版、套色等十余道工序,制作周期長;線下傳播范圍有限,年輕人對其認知多停留在“過年貼的老畫兒”,鮮少主動接觸。

“要讓年輕人愛上年畫,得先讓年畫‘走進’他們的生活場景。”朱仙鎮木版年畫代表性傳承人張繼中先生,是這場“年畫煥新”行動的參與者之一。張繼中先生自幼接觸木版年畫,是萬同老店木版年畫作坊第五代傳人,幾十年來,一直致力于推動傳統年畫融入現代生活場景。

用高清掃描技術完整記錄木版年畫的紋樣、色彩細節——小到年畫中人物衣袂的金線勾勒,大到年畫里的山水構圖,都以像素級精度存入數字庫。“傳統年畫的礦物顏料有獨特的光澤感,掃描時我們特意調整了色溫參數,確保數字版本還原這份‘古色古香’。”張繼中說。

在技術轉化環節,團隊并未簡單“復制粘貼”,而是結合現代審美與數字技術進行創新:用動態設計讓年畫中的“門神”眼神微動、“胖娃娃”手中的鯉魚輕輕擺動,既保留傳統韻味,又增添互動趣味;針對不同手機屏幕尺寸,優化畫面構圖,避免關鍵元素被裁剪;推出“節氣限定款”,如清明將年畫中的“春牛圖”與柳枝元素結合,中秋讓“玉兔搗藥”年畫融入月亮漸變效果。

接下來,這些數字年畫屏保將通過文創平臺、非遺文化賬號等推廣分享,僅展會當天,累計下載量已過萬次,其中90后、00后用戶占比達72%。據悉,這是國內首次將傳統木版年畫“貼”上手機,將紙質年畫變成數字產品,是一次傳統文化數字化開發的有益嘗試。

“數字技術不僅是‘搬運工’,更是‘翻譯官’,把傳統民俗的‘語言’轉化成年輕人能看懂、喜歡的形式。”河南民俗協會主席彭恒禮對此感觸頗深。以前,傳統年畫作坊主要靠線下售賣年畫成品,受眾多為中老年人,而且消費時間僅限于春節期間。紙質年畫經數字技術處理后,變成手機屏保、表情包、文創貼紙,大受歡迎。

展會現場,不少年輕人看完屏保,紛紛圍在年畫展位前,表示想學刻版,‘想親手做一幅畫里的鯉魚’。這種傳統文化數字衍生品,激起了年輕一代的興趣,帶動了相關非遺體驗活動的參與人數大幅增長。

“傳統文化的‘根’不能丟,但‘形’可以變。”河南大學出版社副總編邵培松表示,手機屏保雖小,卻是傳統文化融入現代生活的“微窗口”。未來,隨著AR、AI等技術的進一步應用,或許還能實現“用戶自定義年畫元素”“掃描屏保聽年畫故事”等新玩法,讓千年民俗在數字時代持續“圈粉”,真正實現“活在當下、傳向未來”。

“打開手機,就能看見朱仙鎮楊年畫里的胖娃娃抱著鯉魚朝我笑,既喜慶又特別!”2025年8月29日,在鄭州舉行的第十五屆中國國際出版博覽會上,市民李女士的手機屏保畫面引來大家的嘖嘖稱奇。這張屏保并非普通圖片,而是由開封朱仙鎮木版年畫《年年有余》改造的數字作品,色彩鮮亮、細節精致。尤其是畫面透露出來的復古畫風讓人眼前一亮,民俗年畫貼在現代電子產品手機上,傳統與現代相結合的反差帶來的文化沖擊尤顯獨特,又和諧,又違和。

據參展方河南大學出版社總編輯孔令剛介紹,這次社里將傳統木版年畫數字化開發,設計成手機屏保。下一步,河南大學出版社將繼續用數字技術,將優秀傳統藝術和傳統民俗元素制成手機屏保、表情包、短視頻等其它數字衍生產品,深入探索用現代數字技術對優秀傳統文化進行“活化”實踐,推動優秀傳統文化的傳承創新。

在中國,年畫不僅是節日的裝飾品,是過年的象征,更具有無以替代的文化價值和藝術價值,是反映中國民間社會的化石和百科全書。

木版年畫作為中國非物質文化遺產,始于漢代,盛于明清,天津楊柳青、蘇州桃花塢、四川綿竹等地的年畫風格各異,承載著古人對豐收、平安、團圓的美好期盼。

但曾幾何時,這門古老手藝面臨“藏在博物館里、停在教科書上”的困境:傳統木版印刷工序復雜,一幅年畫需經起稿、刻版、套色等十余道工序,制作周期長;線下傳播范圍有限,年輕人對其認知多停留在“過年貼的老畫兒”,鮮少主動接觸。

“要讓年輕人愛上年畫,得先讓年畫‘走進’他們的生活場景。”朱仙鎮木版年畫代表性傳承人張繼中先生,是這場“年畫煥新”行動的參與者之一。張繼中先生自幼接觸木版年畫,是萬同老店木版年畫作坊第五代傳人,幾十年來,一直致力于推動傳統年畫融入現代生活場景。

用高清掃描技術完整記錄木版年畫的紋樣、色彩細節——小到年畫中人物衣袂的金線勾勒,大到年畫里的山水構圖,都以像素級精度存入數字庫。“傳統年畫的礦物顏料有獨特的光澤感,掃描時我們特意調整了色溫參數,確保數字版本還原這份‘古色古香’。”張繼中說。

在技術轉化環節,團隊并未簡單“復制粘貼”,而是結合現代審美與數字技術進行創新:用動態設計讓年畫中的“門神”眼神微動、“胖娃娃”手中的鯉魚輕輕擺動,既保留傳統韻味,又增添互動趣味;針對不同手機屏幕尺寸,優化畫面構圖,避免關鍵元素被裁剪;推出“節氣限定款”,如清明將年畫中的“春牛圖”與柳枝元素結合,中秋讓“玉兔搗藥”年畫融入月亮漸變效果。

接下來,這些數字年畫屏保將通過文創平臺、非遺文化賬號等推廣分享,僅展會當天,累計下載量已過萬次,其中90后、00后用戶占比達72%。據悉,這是國內首次將傳統木版年畫“貼”上手機,將紙質年畫變成數字產品,是一次傳統文化數字化開發的有益嘗試。

“數字技術不僅是‘搬運工’,更是‘翻譯官’,把傳統民俗的‘語言’轉化成年輕人能看懂、喜歡的形式。”河南民俗協會主席彭恒禮對此感觸頗深。以前,傳統年畫作坊主要靠線下售賣年畫成品,受眾多為中老年人,而且消費時間僅限于春節期間。紙質年畫經數字技術處理后,變成手機屏保、表情包、文創貼紙,大受歡迎。

展會現場,不少年輕人看完屏保,紛紛圍在年畫展位前,表示想學刻版,‘想親手做一幅畫里的鯉魚’。這種傳統文化數字衍生品,激起了年輕一代的興趣,帶動了相關非遺體驗活動的參與人數大幅增長。

“傳統文化的‘根’不能丟,但‘形’可以變。”河南大學出版社副總編邵培松表示,手機屏保雖小,卻是傳統文化融入現代生活的“微窗口”。未來,隨著AR、AI等技術的進一步應用,或許還能實現“用戶自定義年畫元素”“掃描屏保聽年畫故事”等新玩法,讓千年民俗在數字時代持續“圈粉”,真正實現“活在當下、傳向未來”。