近日,國內(nèi)知名游戲開發(fā)商游戲科學(xué)官方宣布《黑神話》系列新作《黑神話:鐘馗》,并上線預(yù)告片。一時間,很多人對這位能辟邪、驅(qū)鬼、招財、斬五毒的中國神話與道教信仰中的神祇,產(chǎn)生了濃厚興趣。古籍閱讀應(yīng)用“識典古籍”App便成了人們多角度了解鐘馗的渠道。據(jù)了解,“識典古籍”App中與鐘馗相關(guān)的文字記錄有104處。這些文字記錄,從多方面還原了歷史中的鐘馗。

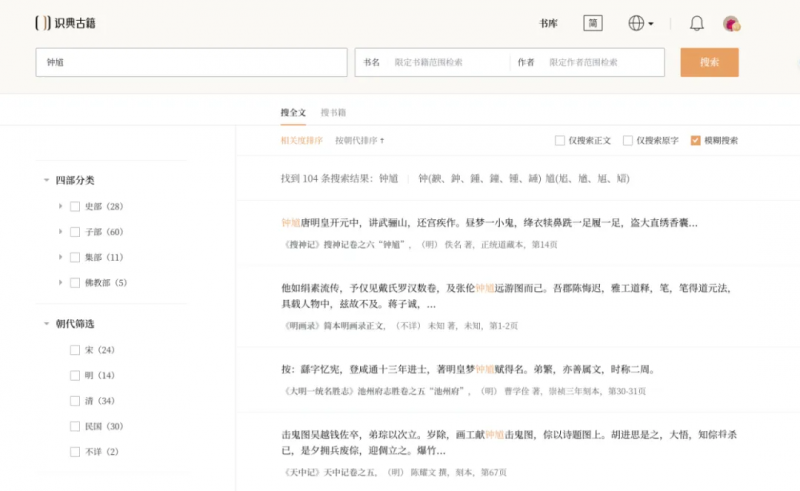

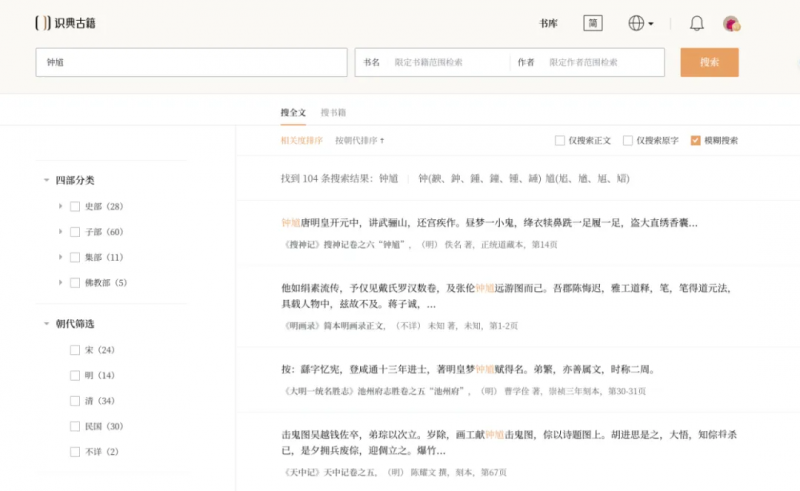

“識典古籍”App上的“鐘馗”詞條搜索結(jié)果。(圖/“識典古籍”App)

關(guān)于鐘馗,有一個被各種古籍反復(fù)提及而且在民間具有廣泛知名度的故事:唐玄宗夢鐘馗。在“識典古籍”App上找到的最早版本,出現(xiàn)于晚唐盧肇所寫的《唐逸史》中。在開元元年(713),唐玄宗染病,夢到了小鬼,忽一大鬼前來“救駕”,抓住小鬼先挖出它的眼睛,然后撕開身體吃了下去。大鬼告訴皇帝“臣是終南山進士鐘馗”及自己的故事。唐玄宗夢醒,疾病立刻痊愈,遂召見吳道子畫下夢中鐘馗的模樣。

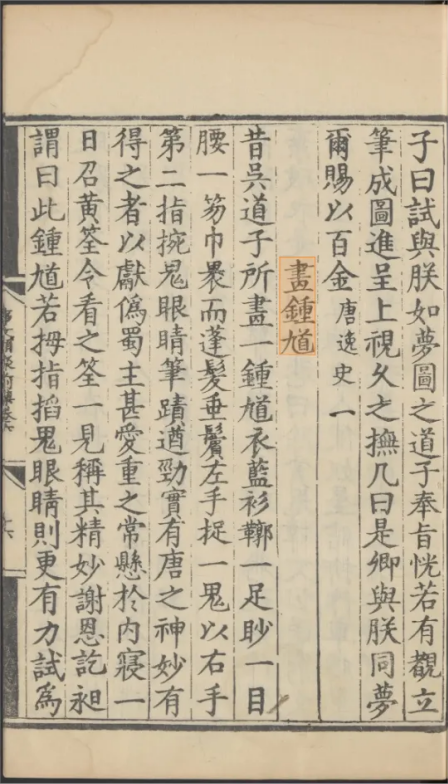

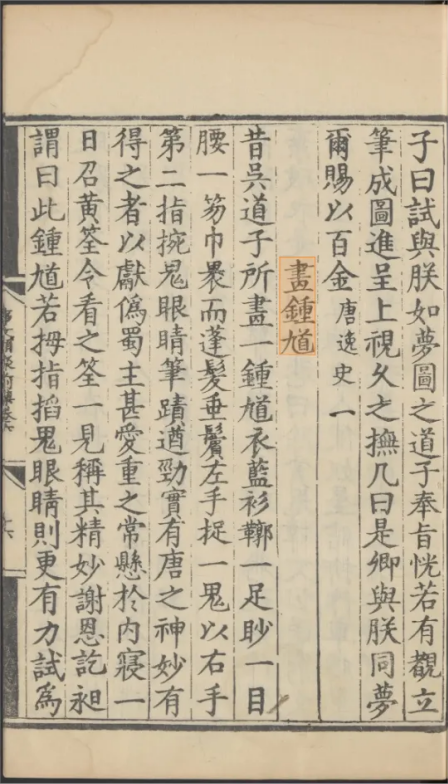

《唐逸史》所記載的這個小故事被命名為“夢鐘馗”,收錄在南宋時期《新編古今事文類聚》。與盧肇幾乎同一時期晚唐文人周繇,也寫了一篇關(guān)于夢鐘馗的《夢舞鐘馗賦》,只不過把吃小鬼的情節(jié)改成了鐘馗跳舞驅(qū)邪。緊接著,《新編古今事文類聚》又收錄了一篇“畫鐘馗”,摘自五代時期的《野人閑話》。

夢鐘馗和畫鐘馗是“識典古籍”App里收錄的最早的鐘馗故事。這兩個故事都在后世古籍中多次出現(xiàn),有時還會有更多新信息。北宋沈括的《夢溪筆談·補筆談》中,記錄了吳道子畫作中的題記,也新增了情節(jié)。吳道子繪畫后,皇帝不僅讓百官都來看畫,還告知天下,規(guī)定年末要貼鐘馗畫像驅(qū)鬼驅(qū)邪。

《新編古今事文類聚·畫鐘馗》節(jié)選。(圖/“識典古籍”App)

關(guān)于“鐘馗”名稱的由來,“識典古籍”App也能找到古籍的相應(yīng)記載。在明代的《升庵集》中,明代學(xué)者楊慎考證,他引用齊人所著的《周禮·考工記》,“大圭長三尺,杼上終葵首,天子服之。(注:終葵,椎也。)”又引用宋代的《金石錄》,指出晉宋時期有人以“終葵”為名,后來訛傳為“鐘馗”。

對此,沈括還有更深入的研究。在《夢溪筆談·補筆談》卷三“雜志”門類中,他寫到,后魏時期有一個名叫李鐘馗的人,隋朝亦有將領(lǐng)喬鐘馗、楊鐘馗,“鐘馗”這個名字由來已久,并非從開元年間才出現(xiàn),更不是從那時才開始有鐘馗畫像。沈括還認為,《周禮·夏官》中記載的驅(qū)鬼方相氏,因為在儺儀式中“翚終葵,揚關(guān)斧”,后世傳著傳著就變成了“鐘馗”。

而作為能斬殺惡鬼的鐘馗形象,目前已知最早出現(xiàn)于東晉時期的《太上洞淵神咒經(jīng)》。這部道教古籍有多個版本,在“識典古籍”App收錄的正統(tǒng)道藏本中,記載著“太上遣力士,赤卒,殺鬼之眾萬億,執(zhí)刀縛鬼,鐘馗打殺,得便付之辟邪”,大意是鐘馗負責(zé)將鬼怪打死,之后交給辟邪神處置。

由此,可以看到一個清晰的脈絡(luò)——春秋戰(zhàn)國時期,齊人方言中把“椎”叫做“鐘葵”。后來它被寫進《考工記》,“杼上終葵首”,這個并不好懂的方言詞語因此流傳開。驅(qū)鬼儀式中,驅(qū)鬼人手持終葵,被誤傳為鐘葵可以驅(qū)鬼,而后又被可用作人名的“鐘馗”一詞取代。直至唐代皇帝贈送大臣鐘馗畫像成為歲末時的固定儀式,鐘馗正式成為驅(qū)鬼象征,不僅有了外貌,還有了身世,后人也據(jù)此添加了更多故事。

明憲宗朱見深所繪的《歲朝佳兆圖》,現(xiàn)藏于北京故宮博物院。

此外,在“識典古籍”App的古籍中,還有涉及“鐘馗小妹”以及后世在除夕、端午掛鐘馗畫像等習(xí)俗的記載。直到晚清,皇宮依舊會在歲末賞賜大臣鐘馗畫像。如果從《周禮·考工記》出現(xiàn)的“鐘葵”算起,“鐘馗”這個稱呼已經(jīng)有兩千多年歷史。在如此漫長的歲月里,大多數(shù)事物早已湮沒。幸運的是,還有很多古籍被留了下來,為后人留下了探索歷史的可能。

據(jù)了解,“識典古籍”App收錄了包括《永樂大典》、帛書版《道德經(jīng)》等在內(nèi)的超過3萬部古籍,并具有原圖閱讀模式、劃線筆記、興趣分類等功能,不僅適用于專業(yè)研究者,也適用于對傳統(tǒng)文化感興趣的普通大眾。作為一款免費的古籍閱讀應(yīng)用,“識典古籍”App為人們閱讀古籍提供了極大的方便。

(本文來源:大象新聞。本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。對文章事實有疑問,請與有關(guān)方核實或與本網(wǎng)聯(lián)系。文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。)

近日,國內(nèi)知名游戲開發(fā)商游戲科學(xué)官方宣布《黑神話》系列新作《黑神話:鐘馗》,并上線預(yù)告片。一時間,很多人對這位能辟邪、驅(qū)鬼、招財、斬五毒的中國神話與道教信仰中的神祇,產(chǎn)生了濃厚興趣。古籍閱讀應(yīng)用“識典古籍”App便成了人們多角度了解鐘馗的渠道。據(jù)了解,“識典古籍”App中與鐘馗相關(guān)的文字記錄有104處。這些文字記錄,從多方面還原了歷史中的鐘馗。

“識典古籍”App上的“鐘馗”詞條搜索結(jié)果。(圖/“識典古籍”App)

關(guān)于鐘馗,有一個被各種古籍反復(fù)提及而且在民間具有廣泛知名度的故事:唐玄宗夢鐘馗。在“識典古籍”App上找到的最早版本,出現(xiàn)于晚唐盧肇所寫的《唐逸史》中。在開元元年(713),唐玄宗染病,夢到了小鬼,忽一大鬼前來“救駕”,抓住小鬼先挖出它的眼睛,然后撕開身體吃了下去。大鬼告訴皇帝“臣是終南山進士鐘馗”及自己的故事。唐玄宗夢醒,疾病立刻痊愈,遂召見吳道子畫下夢中鐘馗的模樣。

《唐逸史》所記載的這個小故事被命名為“夢鐘馗”,收錄在南宋時期《新編古今事文類聚》。與盧肇幾乎同一時期晚唐文人周繇,也寫了一篇關(guān)于夢鐘馗的《夢舞鐘馗賦》,只不過把吃小鬼的情節(jié)改成了鐘馗跳舞驅(qū)邪。緊接著,《新編古今事文類聚》又收錄了一篇“畫鐘馗”,摘自五代時期的《野人閑話》。

夢鐘馗和畫鐘馗是“識典古籍”App里收錄的最早的鐘馗故事。這兩個故事都在后世古籍中多次出現(xiàn),有時還會有更多新信息。北宋沈括的《夢溪筆談·補筆談》中,記錄了吳道子畫作中的題記,也新增了情節(jié)。吳道子繪畫后,皇帝不僅讓百官都來看畫,還告知天下,規(guī)定年末要貼鐘馗畫像驅(qū)鬼驅(qū)邪。

《新編古今事文類聚·畫鐘馗》節(jié)選。(圖/“識典古籍”App)

關(guān)于“鐘馗”名稱的由來,“識典古籍”App也能找到古籍的相應(yīng)記載。在明代的《升庵集》中,明代學(xué)者楊慎考證,他引用齊人所著的《周禮·考工記》,“大圭長三尺,杼上終葵首,天子服之。(注:終葵,椎也。)”又引用宋代的《金石錄》,指出晉宋時期有人以“終葵”為名,后來訛傳為“鐘馗”。

對此,沈括還有更深入的研究。在《夢溪筆談·補筆談》卷三“雜志”門類中,他寫到,后魏時期有一個名叫李鐘馗的人,隋朝亦有將領(lǐng)喬鐘馗、楊鐘馗,“鐘馗”這個名字由來已久,并非從開元年間才出現(xiàn),更不是從那時才開始有鐘馗畫像。沈括還認為,《周禮·夏官》中記載的驅(qū)鬼方相氏,因為在儺儀式中“翚終葵,揚關(guān)斧”,后世傳著傳著就變成了“鐘馗”。

而作為能斬殺惡鬼的鐘馗形象,目前已知最早出現(xiàn)于東晉時期的《太上洞淵神咒經(jīng)》。這部道教古籍有多個版本,在“識典古籍”App收錄的正統(tǒng)道藏本中,記載著“太上遣力士,赤卒,殺鬼之眾萬億,執(zhí)刀縛鬼,鐘馗打殺,得便付之辟邪”,大意是鐘馗負責(zé)將鬼怪打死,之后交給辟邪神處置。

由此,可以看到一個清晰的脈絡(luò)——春秋戰(zhàn)國時期,齊人方言中把“椎”叫做“鐘葵”。后來它被寫進《考工記》,“杼上終葵首”,這個并不好懂的方言詞語因此流傳開。驅(qū)鬼儀式中,驅(qū)鬼人手持終葵,被誤傳為鐘葵可以驅(qū)鬼,而后又被可用作人名的“鐘馗”一詞取代。直至唐代皇帝贈送大臣鐘馗畫像成為歲末時的固定儀式,鐘馗正式成為驅(qū)鬼象征,不僅有了外貌,還有了身世,后人也據(jù)此添加了更多故事。

明憲宗朱見深所繪的《歲朝佳兆圖》,現(xiàn)藏于北京故宮博物院。

此外,在“識典古籍”App的古籍中,還有涉及“鐘馗小妹”以及后世在除夕、端午掛鐘馗畫像等習(xí)俗的記載。直到晚清,皇宮依舊會在歲末賞賜大臣鐘馗畫像。如果從《周禮·考工記》出現(xiàn)的“鐘葵”算起,“鐘馗”這個稱呼已經(jīng)有兩千多年歷史。在如此漫長的歲月里,大多數(shù)事物早已湮沒。幸運的是,還有很多古籍被留了下來,為后人留下了探索歷史的可能。

據(jù)了解,“識典古籍”App收錄了包括《永樂大典》、帛書版《道德經(jīng)》等在內(nèi)的超過3萬部古籍,并具有原圖閱讀模式、劃線筆記、興趣分類等功能,不僅適用于專業(yè)研究者,也適用于對傳統(tǒng)文化感興趣的普通大眾。作為一款免費的古籍閱讀應(yīng)用,“識典古籍”App為人們閱讀古籍提供了極大的方便。

(本文來源:大象新聞。本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。對文章事實有疑問,請與有關(guān)方核實或與本網(wǎng)聯(lián)系。文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。)

題-2.png)