傳播病毒的蚊子會被“熱”死嗎?從河南網友拍到大量蚊子尸體懷疑其被熱死,到基孔肯雅病毒的防治,不同于以往蚊子帶來叮咬煩惱,今夏蚊子作為疾病傳播媒介的身份備受關注。

蚊子的一生,從孳生繁衍到以幼蟲態存活,再到成長、越冬,每個環節都與雨水、溫度、濕度等因素密切相關。蚊子的繁衍生息離不開水,尤其是積水。它的一生要經歷卵、幼蟲、蛹、成蚊四個階段,前三個階段都在水中完成,且成蚊的主要活動范圍也離水環境不遠。

進入“七下八上”主汛期,一場雨后,房前屋后易形成多處積水,這無疑是給蚊子提供了孳生的“溫床”。研究指出,當相對濕度達到70%至80%時,蚊子的吸血和產卵活動最為活躍。

花盆等容易積水的容器為蚊蟲生長提供了條件。圖片來源:海南疾控

溫度對蚊子的繁殖、生存和壽命影響頗深。20℃至30℃是大部分蚊子的舒適溫度區。當氣溫高于35℃,蚊子的繁殖能力會下降、壽命也會縮短;當氣溫低于10℃,蚊子停止活動,進入越冬狀態。研究發現,在35℃的環境中,雌性、雄性埃及伊蚊預期壽命分別約為20天和15天;當氣溫低于15℃時,埃及伊蚊預期壽命則延長約38天和31天。這是由于高溫環境會導致蚊子失水、代謝失控,最終可能因生理機能崩潰而死。

今年夏天,河南網友曬出疑似熱死的蚊子。圖源網絡

試驗發現,水溫超過38℃時,埃及伊蚊幼蟲的成活率會大大降低,在水溫達到40℃時會全部死亡;蛹階段,如果溫度達到38℃,大部分蛹無法正常羽化,只有11%的蛹能成蟲,且這類成蟲又小又虛弱。蚊子在幼蟲和蛹階段經歷的溫度會影響蚊子成年后的體型和繁殖能力——在較低水溫環境下長大的蚊子,成蟲體型會更大,繁殖力也更高,而高溫下成長起來的蚊子,則是一茬繁殖能力低的“小個頭”。

盡管高溫會對蚊子構成威脅,但氣候變暖反而會顯著擴大蚊子的勢力范圍。溫暖日數的增加可能為蚊子提供更長的活躍季,而更頻繁的極端天氣氣候事件,則為蚊子提供了孳生的有利條件。國家氣候中心副主任賈小龍對此曾表示,氣候變化背景下,升溫來得早、降溫來得晚。這讓適宜蚊子生息活躍的日子得以延長。

1850至2024年的全球平均地表氣溫圖片來源:世界氣象組織

隨著全球變暖,一些過去對蚊子而言過于寒冷的地區可能會成為它們的舒適區。赫爾辛基大學研究員洛娜·卡爾弗韋爾此前在芬蘭沿海城市波里發現了一種此前未在芬蘭被記錄的蚊子,它成為芬蘭發現的第44種蚊子,也是記錄中歐洲最北端的蚊子。

不僅叮咬惱人,蚊子還是病毒的傳播媒介。它將基孔肯雅熱、登革熱等“熱帶病”傳播至高緯度地區。如通過伊蚊傳播的基孔肯雅熱,其名稱最初來源于坦桑尼亞南部基馬孔德語,意為“扭曲”,形象描述了患有嚴重關節痛的感染者彎腰的樣子。與登革熱一樣,基孔肯雅熱屬蟲媒傳播疾病,不會“人傳人”,而是通過“蚊傳人,人傳蚊,蚊再傳人”的循環傳播。

二者癥狀相似,都會出現發熱、皮疹、關節痛,但登革熱又叫“斷骨熱”,表現為肌肉和骨頭疼痛,有針尖樣出血點出現。基孔肯雅熱傳播速度更快,會迅速出現皮疹,伴隨手指、手腕、腳趾關節等小關節疼痛,少數病人會出現膝、肩等大關節疼痛。

基孔肯雅熱的相關癥狀圖片來源:華山感染

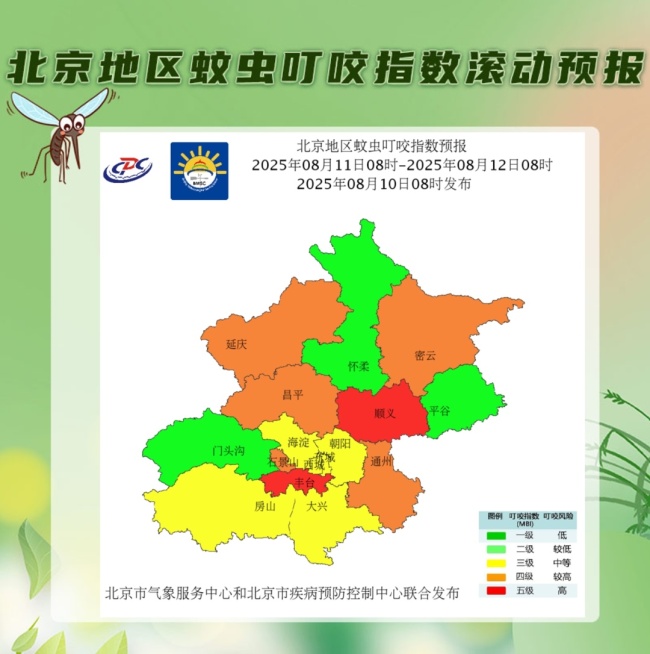

為了科學預測蚊蟲危害,北京市氣象服務中心與北京市疾病預防控制中心于2019年7月開展聯合研究,利用蚊蟲密度監測數據和氣象數據建立模型,將未來3天蚊蟲密度分五級進行預報,分別對應5個不同的叮咬風險水平(低、較低、中等、較高、高),已連續5年在6—9月蚊蟲高發期內發布分區的蚊蟲叮咬指數預報產品,方便市民掌握未來3天蚊蟲叮咬風險。

圖片來源:氣象北京

“蚊蟲密度不僅受氣象因素變化影響,還受當地氣候特征、植被分布和人類活動等多因素的影響。”北京市氣象服務中心高級工程師姜江介紹,目前,人工智能方法可捕捉到非線性規律及跨學科特征,也能保證業務中較高的預報準確率。

防蚊及基孔肯雅熱防治的關鍵在于清積水、滅蚊蟲、防叮咬。蚊從水中來,因而應“翻盆倒罐清積水,堵住樹洞填洼地”,定期清理家中積水。盡量減少在清晨和傍晚等蚊蟲活躍時段前往戶外,戶外活動時盡量穿淺色長袖衣褲,減少皮膚暴露,涂抹驅蚊產品,降低被叮咬風險。同時,盡量避免在樹蔭、草叢、水邊長時間逗留。